10月16日,世界粮食日如期而至。在全球关注粮食安全与未来之时,联合国粮农组织发出的主题呼吁——“手拉手共倡多样美食,聚合力同创美好未来”,更显意义深远。在这场关乎国计民生的行动中,苏州硒谷科技有限公司以其17年深耕富硒产业的深厚积淀,将功能农业作为核心赛道,用创新科技串联起“粮食增产、品质升级、产业振兴”的协同发展路径,成为科技赋能“中国饭碗”的生动实践。

从实验室的微观探索到广袤田间的产业落地,从国家标准制定的参与者到全球学术舞台的贡献者,这家诞生于苏州独墅湖畔的科技企业,完成了从技术拓荒到行业领航的蜕变,正以“硒”为笔,书写着一份农业现代化的时代答卷。

硒谷科技与粮食安全的故事,始于地球最南端的中国第16次南极科考。1999年,公司董事长尹雪斌作为国内首位参与南极科考的大学生,在考察队研究企鹅生存机制过程中,揭示了自然界的奥秘:企鹅体内高浓度的硒元素,能通过特定硒蛋白“锁定”氟、汞等重金属,使其毒性失效。

这一发现不仅让尹雪斌看到硒元素的健康价值,更催生了与功能农业的深度联结——如果能通过生物营养强化技术,让水稻、小麦等主粮也自然富集硒等多种元素,就能让粮食从“填饱肚子”升级为“滋养健康”,从而在源头上破解全球性的“隐性饥饿”难题。

带着这份初心,尹雪斌深耕近十年,于2008年创办硒谷科技,正式将实验室的发现转化为田野上的生产力。“粮食安全,不仅是数量上的充足,更是品质上的保障。功能农业,正是连接这两者的关键桥梁。”尹雪斌的这句话,自此成为企业发展的核心理念与不懈追求。

在硒谷科技的展示中心,一组组数据见证了硒技术的农业价值——在全国开展富硒资源普查2市4县超5000万亩,在2省、5市、超30县编制地方富硒产业规划,累计推广富硒高标准示范种植超100个品种、面积逾100万亩,与全国首批第三方认证机构联合推进富硒产品认证,联合落地NBP国际合作3项及地方科技专项10余项。

在其合作的示范基地中,位于常熟市的金辰农场通过精准施用其自主研发的硒营养剂,水稻不仅硒含量稳定达到国家富硒标准,其植株对病虫害的抗性显著提升;在重金属污染区,富硒稻米中镉等重金属的吸收率明显降低,实现了“增硒”与“减毒”的双重效益。

这些成果源于持续的技术攻坚。作为“2021-2022年度江苏省粮油学会科技创新先进企业”,硒谷科技已构建起从基础研究到产业应用的完整体系。公司联合国家功能农业科技创新联盟、长三角功能农业(食品)研究院、南京恒宝田功能农业产业研究院等机构,针对不同作物“量身定制”专用营养剂,有效提升作物抗逆性,减少因极端天气和土壤污染导致的粮食损耗,为稳产增产提供了科技支撑。

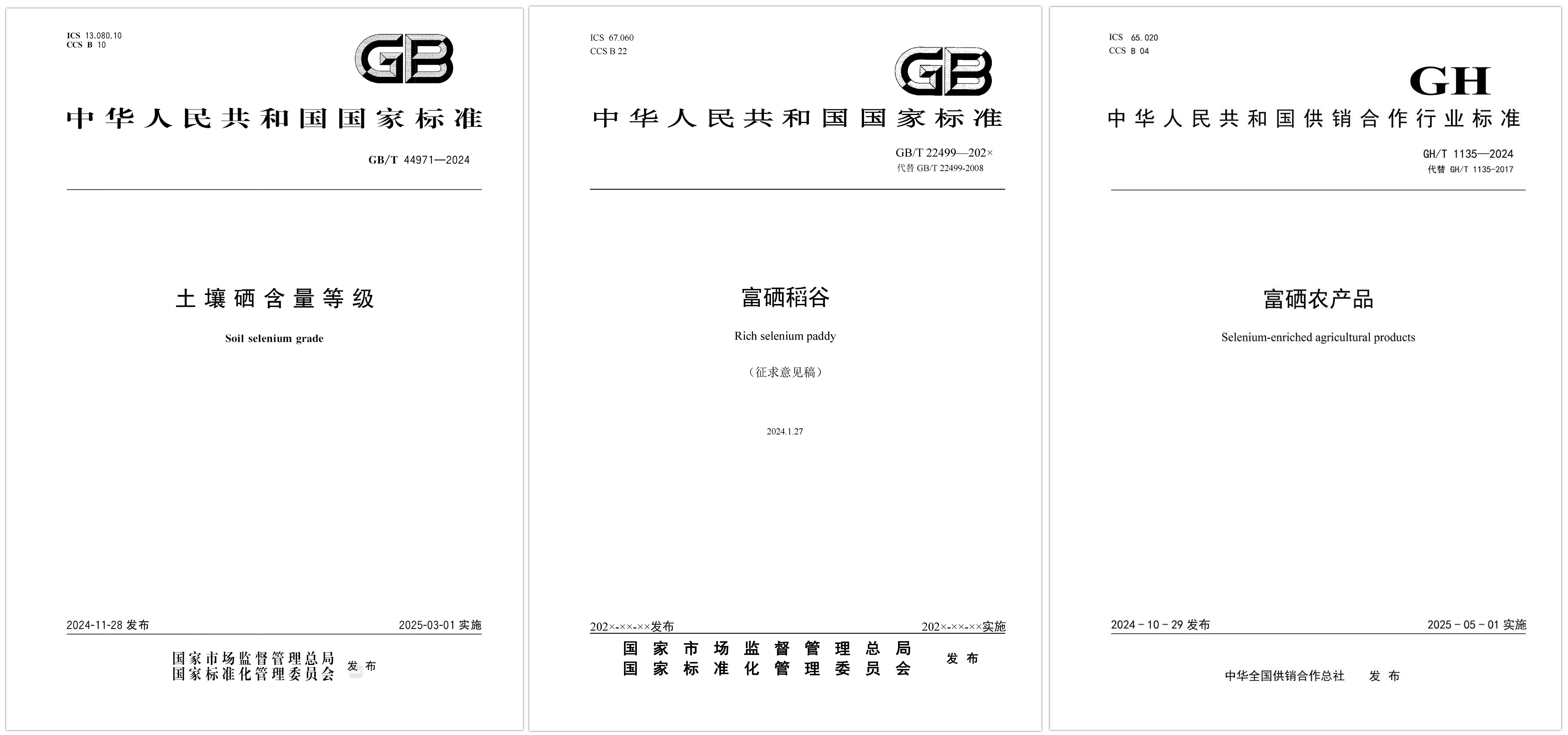

更具行业意义的是,硒谷科技主导或参与制定了《富硒稻谷》《富硒大米》等多项国标与行标,为富硒粮食产业划下了清晰的品质红线。“标准是产业健康发展的基石,也是保障消费者权益的底线。”公司研发人员强调,这些标准让“富硒”从模糊的概念,变成了可量化、可检测、可追溯的放心承诺。

科技的价值,最终要在田野和市场中检验。近年来,江苏太仓东林村与硒谷科技合作,打造“富硒农产品一体化”生态循环模式,成功培育出市场反响热烈的“金仓湖富硒米”。不仅如此,村里引进先进设备生产的“一米三宝”富硒免淘米,成为大健康领域的抢手货。最终,连富含硒元素的米糠也被用于喂养牲畜,形成的含硒粪便还田,又提升了土壤肥力与硒含量,培育出更多样的富硒农产品,形成一个绿色的增收闭环。

这样的振兴故事,正在全国多个功能农业基地不断上演。硒谷科技的产业赋能模式,正有力地推动着粮食产业从“增产导向”迈向“提质导向”。在其带动下,功能食品已从地方特产成长为全国性的健康消费潮流,既满足了人们对“多样美食”的品质追求,又通过资源高效利用践行了“粮食节约”的理念。

“中国饭碗”里,装的是百姓的健康,更是国家的未来。守护这份沉甸甸的责任,硒谷科技将以科技为笔,以产业为墨,在世界粮食日的新起点上,为人民健康福祉和健康中国建设,书写功能农业的硬核担当。